Autora: Carla J. Ovalle

Fecha: agosto, 2025

Resumen

La generación eléctrica en Perú se ha basado históricamente en hidroelectricidad y gas natural. Actualmente, el país busca expandir la cobertura de este último con grandes inversiones y proyectos como el gaseoducto del sur. Sin embargo, esta expansión genera tensiones sociales y críticas por sus impactos en comunidades indígenas y el medio ambiente, poniendo a Perú en una situación de tensión frente al desafío de equilibrar seguridad energética, sostenibilidad y justicia social en su matriz.

Primero, ¿cómo se distribuye la generación de electricidad en Perú y cuáles son las proyecciones?

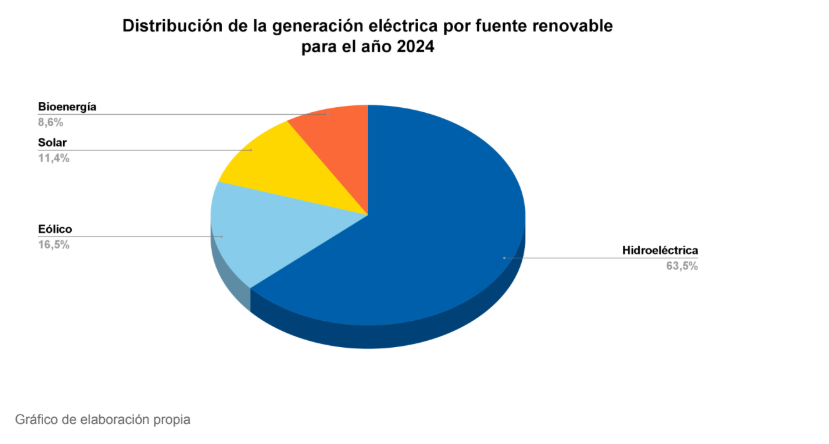

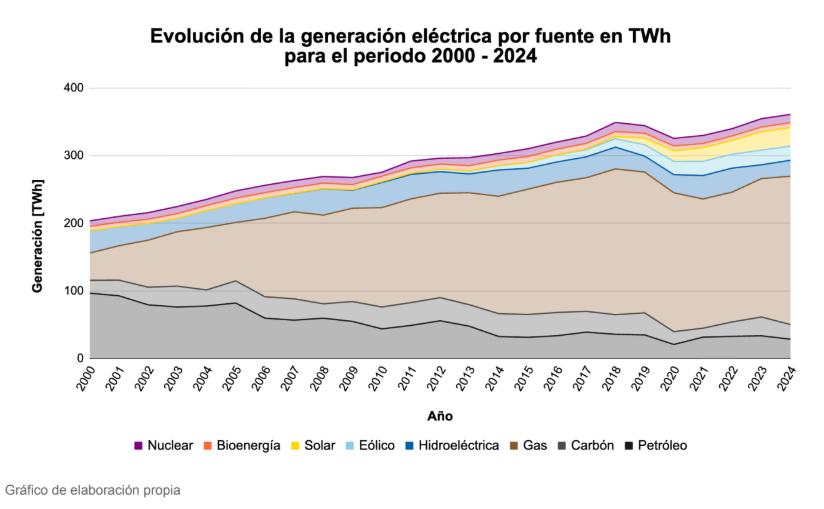

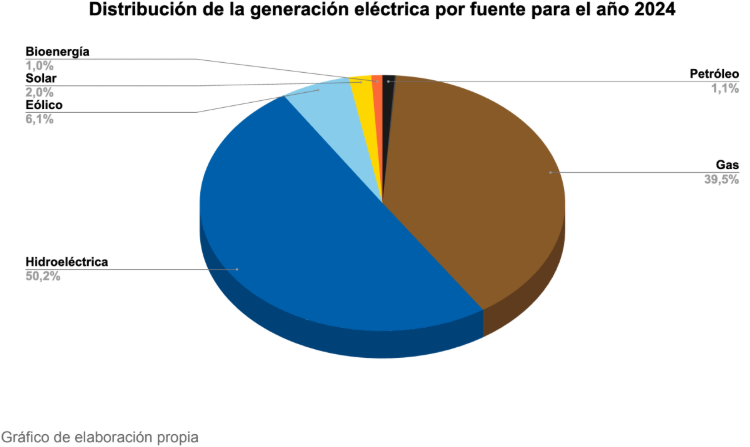

Perú es un país que produce su electricidad principalmente a partir de fuentes renovables, siendo su mayor contribuyente la hidroelectricidad, con un 50,2% del total de la generación.

Ahora bien, a pesar de su mayoría de generación a partir de renovables, su segundo mayor contribuyente es el gas natural, un combustible que, si bien se ha posicionado como una alternativa más limpia que el carbón o el petróleo, no está exento de generar emisiones e impactos ambientales.

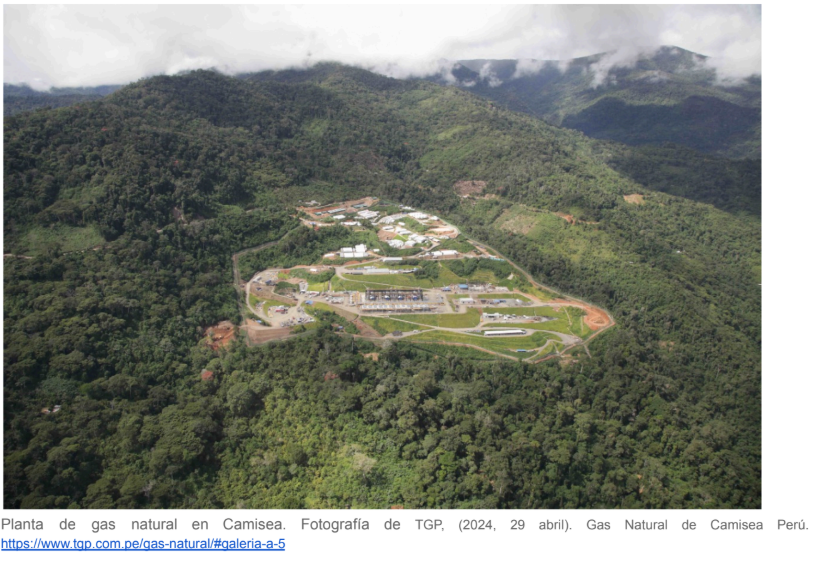

Perú ya lleva más de dos décadas con un gas natural sumamente presente y predominante en su generación eléctrica, principalmente con el Proyecto Camisea en la Amazonía de Cuzco, cuya explotación cubre alrededor del 40% de la cobertura eléctrica desde inicios de los 2000.

Durante los últimos años, el gobierno y las empresas ligadas al gas natural peruano han buscado expandir la cobertura, tanto en viviendas como en el aumento de automóviles en base a este combustible.

En junio de este año, la CAF aprobó un préstamo para la empresa Cálidda por hasta 500 millones de dólares para ampliar la cobertura de gas natural en Perú, buscando alcanzar 900 mil personas al año 2030. Con esta misma empresa, que se posiciona como la principal distribuidora de gas natural en el país, el Ministerio de Minas y Energías anunció un acuerdo que busca llevar el gas natural a 15 localidades entre el centro y el sur del país.

Por otro lado, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) propuso al gobierno el proyecto TGP Extensión Sur, una iniciativa que busca construir un gaseoducto de más de 900 kilómetros para contribuir al abastecimiento de gas natural al sur del país.

¿Qué impactos puede tener el gas?

En Perú, si bien el gas natural se ha transformado en una oportunidad de desarrollo económico, no ha estado exento de impactos socioambientales. Con la llegada de las exploraciones en busca de gas a la Amazonía en los 80, comunidades indígenas aisladas como la tribu Nahua se vieron expuestas por primera vez a enfermedades que acabaron con números que rodean la mitad de su población de ese entonces.

Hasta hoy, las consecuencias en la salud de las comunidades indígenas siguen estando en el debate desde organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que ha levantado la preocupación por la contaminación con gases tóxicos en lugares en donde se asientan comunidades.

Por otro lado, organizaciones locales de Quillabamba han denunciado que la distribución de costos y beneficios de la explotación del gas natural no ha sido equitativa, y que incluso, sectores cercanos a donde se produce el gas aún no cuentan con un suministro eléctrico seguro y eficiente, lo que ha desencadenado olas de protestas en distintos momentos de los últimos 10 años, siendo sus puntos más álgidos entre el 2010 y el 2012, y en marzo de este año.

A nivel ambiental, tanto la extracción como el transporte de gas natural implican riesgos de fuga de metano, uno de los gases de efecto invernadero con mayor perdurabilidad en la atmósfera y por ende uno de los que mayoritariamente contribuyen al efecto invernadero.

¿Solución o retroceso?

La expansión de gas natural ha generado una serie de debates, y no solo en Perú sino también en la discusión a nivel internacional de la transición energética. Por un lado existen grupos, principalmente de gremios energéticos, que apuntan a que el gas natural puede ser una buena alternativa transitoria, pero por el otro lado, organismos intergubernamentales como las Naciones Unidas han advertido que confiar en el gas natural para los procesos de transición puede enlentecer procesos rápidos de transformación hacia las energías renovables, e incluso, desviar inversiones que podrían ir en pos de proyectos como parques fotovoltaicos o eólicos. Esta mirada también se reflejó en las conclusiones de la COP28, cuyo acuerdo final fue dejar atrás los combustibles fósiles para una transición justa y acelerada.

Ahora bien, con las tecnologías actuales, aún existen sectores e industrias que no son viables de alimentar a través de renovables, y en estos casos, los expertos han señalado que el gas natural puede ser una buena alternativa para reducir las emisiones, al igual que el hidrógeno producido a partir de fuentes renovables.

Por otro lado, se deben considerar las realidades socioeconómicas de cada estado, ya que no todos los países tienen las capacidades de invertir o de transformar sus matrices de la misma manera. En ese sentido, Perú debe ser capaz de poner en la balanza la seguridad energética, los costos para las personas, los impactos socioambientales y sus compromisos climáticos.