Autora: Carla J. Ovalle

Fecha: agosto, 2025

Resumen

La Guajira es una región clave por su enorme potencial en energía eólica, sin embargo, su desarrollo ha sido lento y conflictivo. A pesar de los incentivos incluidos en la Ley 2099 de Transición Energética, la implementación real ha enfrentado múltiples obstáculos, sobre todo con las comunidades indígenas del sector, quienes reclaman injusticias históricas respecto al uso de sus territorios, las compensaciones y el alcance limitado de los beneficios de las energías renovables para sus asentamientos.

Primero, ¿dónde se ubica La Guajira y por qué es relevante para la transición energética colombiana?

La Guajira es un departamento de Colombia ubicado en la región Caribe, al norte del país. A nivel geográfico se caracteriza por sus paisajes desérticos y playas de aguas cristalinas. Según los últimos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, tiene un aproximado de 1,04 millones de habitantes, de los que más de un 40% se autorreconocen como indígenas, principalmente pertenecientes a la comunidad Wayuu. Además, es uno de los departamentos del país con mayores índices de pobreza, alcanzando un 61.3% de incidencia en centros poblados y asentamientos en zonas rurales.

El lugar se ha transformado en la piedra angular de la proyección de la transición energética colombiana debido a sus características desérticas como el nivel de radiación y la intensidad de los vientos, las que permiten vislumbrar un gran potencial para proyectos de energía eólica y solar.

La Guajira ya es un punto estratégico de proyectos de inversión para Colombia. El departamento concentra una gran actividad minera y extractiva de carbón, yeso, arcilla, cal, entre otros. De hecho, es en este departamento donde se ubica una de las mineras de carbón a cielo abierto más grandes del mundo: el Cerrejón.

Durante los últimos gobiernos ha existido una continuidad en la idea de aprovechar el potencial, sobre todo eólico, para las energías renovables. El departamento se ha posicionado a nivel político y económico como una zona clave para concretar las proyecciones de la Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa de Colombia.

Por otro lado, el gobierno colombiano ha impulsado el Plan 6GW+, una iniciativa que busca impulsar la incorporación de al menos 6 GW de capacidad instalada a partir de energías renovables a 2026. En este marco, se han reactivado una serie de proyectos en la zona, siendo el logro más reciente del Ministerio de Minas y Energía el ingreso de 2.400 megavatios, equivalentes al 40% de la meta de los 6 GW, a través de más de 20 proyectos que se instalarán en la zona.

Un historial de conflictos socioambientales

Las condiciones sociales y la concentración de proyectos extractivos han generado un amplio historial de conflictos socioambientales y manifestaciones en La Guajira. Solo en 2024, según las estadísticas de la Cámara del Comercio, se produjeron alrededor de 200 manifestaciones, las que incluyeron desde intervenciones pacíficas y paros, a bloqueos de las vías de traslado.

Los motivos son múltiples: el funcionamiento ineficiente de las consultas previas, los impactos culturales y ambientales de los proyectos, la distribución de los beneficios económicos y una fuerte desconfianza institucional.

En la actualidad, la llegada de proyectos de energía renovable ha generado visiones contrapuestas. La Guajira es el tercer departamento con mayores índices de pobreza energética y la llegada de proyectos prometía nuevas condiciones para las comunidades; sin embargo, esa es una realidad que aún no llega, y que, por el contrario, ha generado una serie de nuevos conflictos.

La instalación de los parques eólicos ha puesto en evidencia realidades que ya eran latentes. Las formas y herramientas de los instrumentos estatales y privados no necesariamente son las mismas con las que se organizan las comunidades indígenas. Por esta razón, las negociaciones para la instalación de los parques en terreno indígena han sido un motivo de controversia. Muchas veces, los titulares de los terrenos y los límites no son los mismos con los que se organizan las comunidades, generando negociaciones cruzadas y compensaciones que no se distribuyen equitativamente.

Estas tensiones entre las comunidades Wayuu, las empresas titulares de los proyectos y las autoridades han llevado a una serie de suspensiones temporales y definitivas de proyectos de energía renovable, como fueron los casos de los parques eólicos Camelia y Acacia de la empresa Celsia o los parques eólicos Alpha y Beta de EDP Renewables.

Y ¿Cómo se puede avanzar?

Si Colombia quiere avanzar en un mayor alcance de energías renovables, pensando en el potencial que tienen en algunos sectores clave como La Guajira, se deben integrar estándares de una transición energética justa.

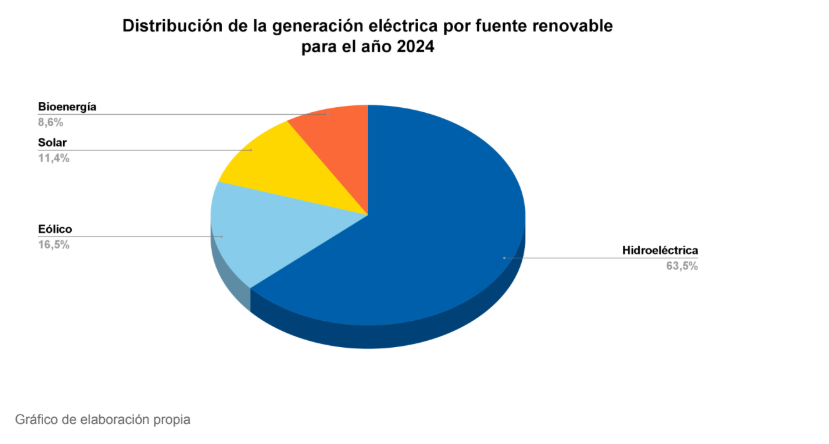

Hoy, si bien la mayoría de la generación eléctrica en el país es a partir de fuentes renovables, llegando a un 64.4% en 2024, es una generación muy poco diversificada, concentrada en un 63.5% en hidroelectricidad. Esta realidad supone una situación de mayor vulnerabilidad frente a eventos climáticos como los periodos de sequía.

El país debe avanzar en la diversificación de su matriz renovable, y para ello se requieren nuevos proyectos, sin embargo es necesaria la revisión de estándares en las formas y mecanismos de instalación de los proyectos, buscando evitar las vulneraciones a comunidades indígenas, y disminuir la conflictividad, la que además de arriesgar la cancelación o suspensión de los parques, también trae consecuencias sociales y culturales para las personas Wayuu.